|

当西太平山的风掠过烽火台上的劲草,当大境门的月光漫过青石路上深浅不一的车辙。一座名为“来远堡”的古堡宛如大境门长城臂弯中一枚晶莹的琥珀,封存着游牧与农耕文明碰撞时最绚烂的火花,无声诉说着张家口从金戈铁马到商贾云集的传奇蜕变。

鸟瞰来远堡。郭怡星 摄

四百年前的明隆庆年间,这片土地上的故事悄然启幕。作为长城脚下的一处马市,蒙古的皮毛、矫健的骏马,与汉家的绸缎、醇香的茶砖,在石板路上相遇;驼铃声与算盘声,在城垣之下奏响和谐乐章;命运的笔触,就此为这座边陲城堡写下不朽的传奇序章。

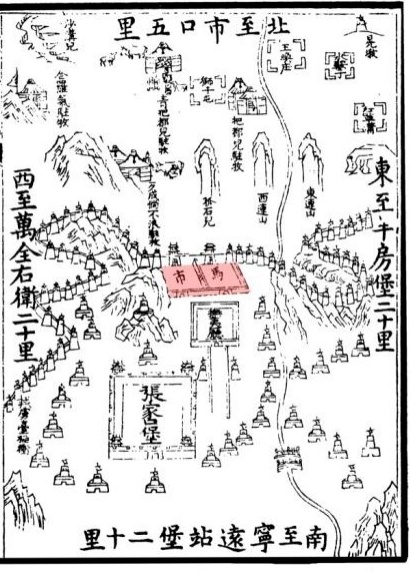

明万历年间张家口堡马市。据《宣大山西三镇图说·图》改绘

明代时,宣府巡抚汪道亨到此巡视,为强化防御,规范蒙汉贸易,精心筹备后,万历四十一年秋七月,筑堡工程破土动工,次年十月竣工。新建的堡城巧妙连接旧城,城墙蜿蜒沿长约324米,基底以青石垒砌,高达约11米。堡城东侧临水处,堤坝、虹桥、雉堞、水闸一应俱全。堡城四角戍楼巍峨耸立,城内公署、营房、祠庙、八角亭错落有致,街道上牌坊挺立。城外抚赏厅、观市厅、司税房等建筑布局井然。这座新城获名“来远堡”,寄托着“近者悦,远者来”的美好期许。岁月更迭,到了清代,“来远堡”声名远播,成为民族交往交融的鲜活见证。

步入清代,来远堡迎来鼎盛时期,“南金北毳,络绎交驰,盖其盛已”!大境门洞开的不仅是砖石拱门,更是贯通欧亚大陆的贸易动脉。俄国学者波兹德涅耶夫曾记载:彼时的张家口买卖城(来远堡),堪称中国对俄贸易的核心枢纽。俄国几乎所有的呢绒、绒布及毛皮制品,都先运至这里的货栈,再批发至下堡,最终销往中国各地。

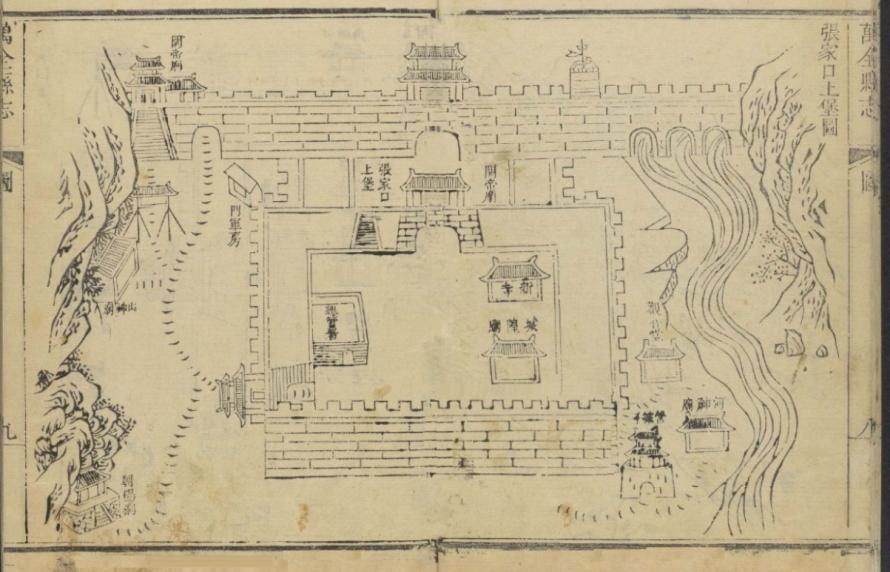

清乾隆年间的来远堡。引自乾隆七年版《万全县志》“张家口上堡图”

然而,时光的浪潮起起落落。京张铁路的汽笛声在城南响起,商贸重心随着铁轨南移,来远堡逐渐隐入幕后。民国的风雨侵蚀,虽让城垣中商号的印记斑驳,但老人们口耳相传的故事都在诉说着这里从未真正凋零——它只是把辉煌藏进砖石的纹路,等待着与懂得的人重逢。

来远堡内部照。西北大学数据中心乔彦军 供图

2020年春日,当考古铲轻轻拂去北门的覆土,那些被岁月掩埋的车辙印突然“苏醒”,深深浅浅的沟槽里,仿佛还留着百年前商队的体温;重载的木轮压过青石板时的震颤,辘辘车上赶车人挥鞭时的吆喝,甚至货物碰撞的细碎声响……这些印记,藏着开放包容的密码——原来长城不仅是防御的屏障,更是文明对话的桥梁。

如今,来远堡伫立在长城国家文化公园的版图上,褪去昔日繁华,却愈发接近历史的本真。登上斑驳城墙,脚下是四百年前的砖石,远处大境门处人潮熙攘。山风送来的,既有历史的悠远回响,更有未来的深情呼唤。

来远堡,是张家口献给世界的一张泛黄名片,是长城文化中最温暖的注脚。原来,最好的历史,从不是博物馆里的标本,而是像来远堡这般,始终与时代同频共振的鲜活传奇。

当暮色为古堡披上金色外衣,那些沉睡在砖石间的驼铃声,似随着归鸟的翅膀缓缓苏醒。来远堡的故事,正等待你来亲手翻开下一页。

(作者单位:张家口市文物考古研究所 西北大学)

(版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除。)

|